CPUは聞いたことあるけどCORE iとかコアとかスレッドとか意味がよくわからない。。。

パソコンを購入しようと考えているけど性能のちがいがイマイチよくわからない。。。

そんな悩みを抱えていませんか?

じつはじぶんもそっちのお仲間ですが、じぶんがわかるようにまとめてみました。

ですので、むずかしい用語がたくさんありますが、そっちに疎くてもこれを読めば大丈夫。

CPU

CORE i、Ryzen

コア数とかスレッド数

HDDとかSSD

これらの内容をすごくコンパクトに圧縮してあります。

わかりやすく解説してありますのでごゆっくりご覧ください。

CPUって何?「CORE i」「Ryzen」って何?

CPUは「Central processing unit」の略です。

「中央処理装置」と呼ばれています。

パソコンの主要な構成要素の一つで、他の装置や回路の制御やデータ演算などを行う役割があります。

と、すでにもうむずかしいし、ちょっと面倒くさい感じですよね。

わかりやすく例えるなら、CPUは「パソコンの脳みそ」といったところでしょうか。

パソコンの脳みそであるCPUを作っているのが「インテル」と「AMD」という会社。

インテルは「CORE i」というシリーズを、AMDは「Ryzen」というシリーズを作っています。

「CORE i」「Ryzen」のどちらのモデルも名前のうしろに数字が入ります。

「CORE i3」「Ryzen 5」といった具合にです。

この数字が大きいほど計算が速くて賢くなります。

ですので数字が大きいモデルを選ぶと確実ですが、そのぶん高価になります。

インテル「CORE i」シリーズ

| Celeron Pentium | 廉価モデル 最大4コア/4スレッド WEB閲覧やメールなど軽めならじゅうぶん |

| CORE i3 | 下位モデル 最大4コア/8スレッド 動画視聴や資料作成もばっちり |

| CORE i5 | 中位モデル 最大10コア/16スレッド 軽めの動画編集やゲーミングにぴったり |

| CORE i7 | 上位モデル 最大12コア/20スレッド 重い動画編集やゲーミングもばっちり |

| CORE i9 | 最上位モデル 最大16コア/24スレッド なんでもできる高性能で動画配信もサクサク動作 |

「最大4コア」と記載ありますが、この「コア」はCPUの数。

コア数が多いほど処理速度が速くなってサクサク動作できるわけです。

コア数と並記してある「スレッド」は論理的なコア数のこと。

コア数はCPU内にある物理的な数ですが、スレッドはソフトウェア側から見える論理的なコアの数といったところでしょうか。

基本的にCPUは仕事を1つずつ順番に処理していくので、1つめの仕事が終わるまでは次の仕事にとりかかれませんが、スレッドを見かけ上2つにしてあげることでソフトウェアが2つめの仕事を空いているスレッドに依頼できるようになって処理能力が全体的に高まるわけです。

コア数もスレッド数も多いほうが処理速度が高いということになります。

AMD「Ryzen」シリーズ

| Athlon | 下位モデル 最大2コア/4スレッド WEB閲覧やメールなど軽めならじゅうぶん |

| Ryzen 3 | 下位モデル 最大4コア/8スレッド CORE i3と同等で動画視聴や資料作成もばっちり |

| Ryzen 5 | 中位モデル 最大6コア/12スレッド CORE i5と同等で軽めの動画編集やゲーミングにぴったり |

| Ryzen 7 | 上位モデル 最大8コア/16スレッド CORE i7と同等で重い動画編集やゲーミングもばっちり |

| Ryzen 9 | 最上位モデル 最大16コア/32スレッド なんでもできる高性能で動画配信もサクサク動作 |

「第〇世代」というCPUの表記があります。

この「第〇世代」は、インテル「CORE i」シリーズ、AMD「Ryzen」シリーズのどちらにも関係します。

「CORE i3」とか「Ryzen 5」はそれぞれのCPUの性能を示していますが、「第〇世代」はその「CORE i3」や「Ryzen 5」を作るときの設計図にあたります。

数字が大きくなるほど新しく開発された設計図であることを表します。

表記の仕方は「第8世代 CORE i3」「第5世代 Ryzen 5」といった具合で、たとえば「CORE i3」であれば第2世代から第12世代まであり、世代が更新されて新しい設計図になるほど高性能になっていくわけです。

基本的には「第〇世代」「CORE i〇」「Ryzen 〇」といった「〇」に入る数字が大きいほど性能が高くなるのですが、ほんのすこしだけ例外もあるようです。

あるのですが、「〇」の数字が大きいほど性能が高くなると考えて大きなまちがいはありませんので、あまり深刻に考えなくても大丈夫です。

メモリとは?

メモリは「Random Access Memory」のことで、処理中のデータやプログラムを一時的に保管する役割を持っています。

「主記憶装置」とも呼ばれるメモリはあくまで作業用なんですね。

パソコンの電源が入っているときのみ保存され、電源が切れるとメモリ内のデータは消去されてなくなります。

メモリは「作業用の机」にたとえられることが多いです。

机が広ければ広いほど、よりたくさんの資料を広げたり、便利な道具をすぐとれる位置に置いておけますよね。

メモリも同じで、容量が大きいほうがCPUが作業しやすくなるわけですね。

WEB閲覧やメール使用でしたら4GB。

動画視聴や資料作成でしたら8GB。

動画編集やゲーミングは16GB以上あると安心です。

用途に応じてメモリ容量を決めていきましょう。

メモリは空きスロットがあれば後から増設も可能です。

空きスロットの確認の仕方はつぎのとおりです。

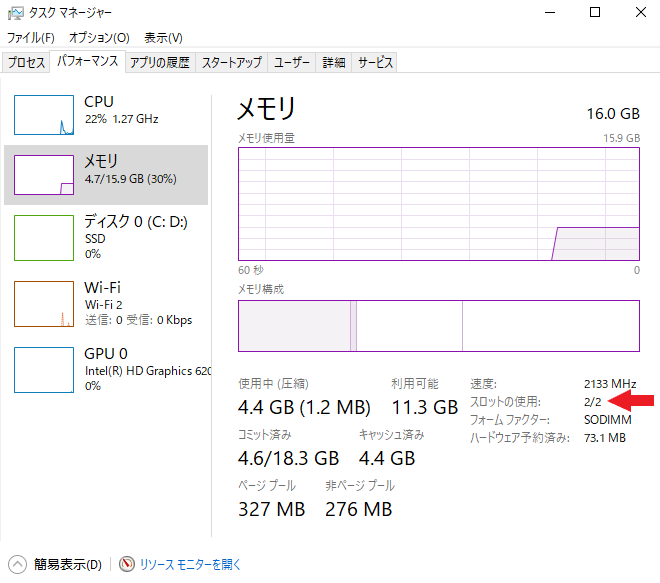

①「CTRLキー」と「ALTキー」を同時に押して「タスク マネージャー」を起動

②「パフォーマンス」画面の右下の「スロットの使用」を確認

下の画面の「2/2」という表示は、2スロットあって両方使用しているという意味です。

というふうに、後から確認して空きスロットがあれば増設可能ですが、それなりに知識がないと不安になりますので、今後パソコンの用途が拡大しそうでしたらあらかじめ大きい容量のメモリを搭載しておくのがおすすめです。

ストレージとは? HDDとかSSDって何?

ストレージ「Storage」は処理されたデータを長期的に保管しておく役割を持っています。

先述のメモリは一時保管の作業用でしたが、ストレージはパソコンの電源が切れたあとも保管されます。

メモリを「作業用の机」にたとえると、ストレージはその作業用の机の「引出し」です。

引出しが大きければ大きいほど、よりたくさんの資料とか便利な道具などを保管しておけます。

ストレージもメモリと同じで、容量が大きいほうがCPUが作業しやすくなるわけですね。

パソコン内のストレージにはHDDやSSDがあります。

HDDは「Hard Disk Drive」の略です。

HDDは回転する円盤に磁気データを読み書きします。

最大容量が多く価格が安いのが特徴ですが、物理的に読み書きするという構造上の理由から衝撃に弱く複数のファイルを扱うと速度が遅くなる、振動や動作音が出るなどのデメリットがあります。

SSDは「Solid State Drive」の略です。

SSDはUSBメモリーのようにメモリーチップにデータを読み書きします。

最大容量が少なく価格が高いのですが、HDDとちがって物理的に読み書きしないという構造上の理由から衝撃による故障リスクが低く、読み書きが速くて動作音が静か、小型化が可能であるのが特徴です。

SSDはHDDと比べると10%~40%も起動速度が向上すると言われています。

気になる容量ですが、多いほうがもちろん動作が快適になります。

WEB閲覧や簡単な資料作成でしたら64GB。

写真や動画編集が主な用途でしたら128GB~256GB。

音楽や動画をたくさん編集したりゲーミングに使うのでしたら512GB。

上記はだいたいの目安です。

写真や動画が多くなったら外部ストレージやクラウド上にも保存できますので、SSD256GBあれば読み書きも速くじゅうぶん使えるのでおすすめですよ。

外付けSSD

エレコム 500GB

リーズナブルな価格で容量は500GB。

2400万画像の写真なら5万6千枚以上、フルHD動画なら78時間分です。

スライド式のキャップレスなので安心して保管しておけますね。

読出は500MB/s、書込は大480MB/sです。

バッファロー 250GB

すごく小さくて重さはわずか4.5g。

しかもケーブル接続なしで使える優れものです。

パソコンに差したままでもまったく気にならない大きさ。

移動や持出しが多いパソコンだとかなり便利ですよね。

読出は600MB/s、書込は500MB/sです。

キオクシア 1TB

以前は東芝メモリとう名前だったキオクシアのSSD 1TBです。

1,050MB/sの高速読出、1,000MB/sの高速書込ができます。

コンパクトなのにめちゃくちゃ速いですよね。

画像や動画の編集や保存もらくちん。

この容量と読出・書込の速度ならストレス知らずですね。

まとめ

ふだんパソコンを使うぶんにはCPUとかCORE iとかSSDとか知らなくてもぜんぜん平気ですよね。

しかしいざパソコンを購入するとなると、これらの謎の記号が何を意味するのかなんとなくでも理解しておく必要がでてくるのですが、やっぱりパソコンが好きでないと覚えるのがむずかしいですよね。。。

結論から言いますと、パソコンの性能を表す数字は大きいほうが良いです。

大きければ大きいほど良いです。

まとめがざっくりですいません。。。

ただし大きくなるほど価格が高くなりますのでお財布と相談になります。

数字が大きめの性能の高いパソコンを購入しておくと後からいろんな用途に使えて便利ですので、資金に余裕がありましたら検討してみても良いかもしれませんね。

みなさまのパソコンライフが今後も明るく楽しくなることをお祈りしています!